響應12月3日國際身心障礙者日,社團法人台灣生命之窗慈善協會策辦台灣首場罕病SMA藝術特展「身在其中 Include」,於12月3日至11日在南港瓶蓋工廠溫暖開展,由多名新媒體藝術家與SMA病友攜手創作,透過不同形式的藝術詮釋SMA病友及家屬的堅毅、困境與掙扎,期望喚起大眾對「生命權」議題的關注。 從自身罕病經歷出發 挺身為病友權益發聲 脊髓性肌肉萎縮症(Spinal Muscular Atrophy,簡稱SMA),是一種遺傳性神經肌肉的罕見疾病,隨著時間的推移會逐漸惡化,失去自主控制肌肉的能力,目前台灣有超過400位病友,但僅不到一成符合健保給付用藥資格。本身也是SMA病友的社團法人台灣生命之窗慈善協會理事長,也是發起此次展覽的主辦方李怡潔呼籲:「面對疾病沒有人應該被放棄,當國際越來越重視罕病家庭的各項權益,特別是醫療權,很遺憾台灣有九成的病友依然只能眼睜睜看著自己失去,期望相關單位在財務可負擔的情況下,保障SMA的生命權。」 超過九成不符合健保給付資格 病友與家屬盼跟進國際 國際上SMA病友治療的需求與急迫性受到重視,反觀國內,「罕見疾病防治及藥物法」立法20多年,是世界第五個立法保障罕病病友醫療權利的國家,至今卻有超過九成SMA病友仍盼不到健保給付藥物。根據罕病基金會統計, 2017至2021年罕病專款累積26億元未執行,2022年新增11.74億元罕藥預算更是歷年最高增幅,但截至10月僅三項替代性罕病藥物通過健保給付,對健保預算的財務衝擊非常低,幾乎為零,粗估罕藥專款仍有近10億未執行,若年底仍未用磬將被迫收回。致力於SMA藥物爭取的李怡潔再次呼籲:「政府既然已編列罕藥預算,應盡快讓SMA取得治療,而不是讓病友在無止盡的等待中失去救命機會。」 多媒體藝術家與病友攜手創作 生命故事反映社會真實樣貌 罕見疾病生命故事與新媒體藝術的結合,創造出了當代藝術不同的可能性,由周慶輝、施祥德、洪譽豪、陳穎亭、Fagem、張晏慈六位藝術家,橫跨攝影、紀錄片、新媒體、當代纖維、NFT、聲音等多領域,歷經一年多的籌劃準備,盼藉由SMA罕病病友的生命故事,呈現出社會對「生命權」議題的真實樣貌。 〚身在其中 INCLUDE|SMA特展〛 ✦展覽日期:2022/12/3 - 12/11 ✦展覽時間: 12/4 - 12/11(10:00-18:00) ✦展覽地點:南港瓶蓋工廠M棟展館 ✦展覽門票:免費參觀 ✦活動官網:https://include.tw

#罕見疾病

34歲陳先生長年務農,2010年開始腫瘤遍及全身,常接受開刀移除腫瘤,一直不知為何會一直長腫瘤。這次到大林慈濟醫院就診,找出是因為罕見的免疫球蛋白G4相關性疾病(IgG4-related disease)造成,陳先生終於卸下12年的身心壓力,得到良好治療。

國際佛光會世界總會響應星雲大師提倡「做好事、說好話、存好心」三好運動,舉辦第四屆2022年三好微電影國際創作競賽,日前得獎名單出爐,社團法人台灣生命之窗慈善協會(後稱生命之窗慈善協會)以2021年推出的脊髓性肌肉萎縮症紀錄片 -《等待.奇蹟 Awaiting Miracle》,用溫暖卻有力道的方式,娓娓道出病友家庭的真實心聲,最終在來自103個國家的2703件作品中脫穎而出,奪得紀錄片組第二名佳績。 脊髓性肌肉萎縮症(Spinal Muscular Atrophy,簡稱SMA),是一種罕見遺傳性神經肌肉疾病,隨著時間的推移病友情況會逐漸惡化,失去自主控制肌肉的能力,根據國外臨床試驗與真實世界數據顯示若能盡早用藥,病友可望維持或改善現有運動功能。目前在台灣有超過400位病友,但僅不到一成的病友受惠於健保給付用藥,大部分病友仍苦苦等待接受治療的機會,在藥物給付進度無進展的狀況下,維持樂觀成了無奈下的唯一選擇。本身也是SMA病友的生命之窗慈善協會理事長李怡潔,不畏疫情親自前往洛杉磯受獎並呼籲:「影片真實呈現了SMA家庭所面臨的困境,希望健保署看見病友及家屬對救命藥的期待及渴望,在財務可負擔的情況下嘉惠更多病友,莫使期待變成不可彌補的悲凄遺憾。」 自幼診斷脊髓性肌肉萎縮症 李怡潔挺身為病友權益發聲 李怡潔年幼時診斷出SMA,曾被告知活不過20歲,人生一度陷入黑暗,罹病的經驗讓她體會到許多不為人知的掙扎與艱辛,她分享:「曾有病友接受採訪時表示,由於被疾病剝奪了自主能力,現在的自己無異於『一個還能說話的肉塊』」。這個疾病最殘忍之處,莫過於讓病友擁有與常人無異,甚至更優良的認知能力,明知有藥可醫卻用不到,眼睜睜看著自己生命的流逝。 而最困難的地方,就是SMA疾病的用藥治療所費不貲,讓SMA患者處境依舊辛酸,甚至李怡潔本身也不符合健保用藥資格。切身體會到這個疾病的殘酷之處,傳播科系出身的李怡潔善用自身表達天賦,決心為病友及病友家庭發聲,成立「台灣生命之窗慈善協會」。目前全球有多個國家都將SMA藥物納入健保給付,而台灣自2020年通過有條件限縮給付後,近兩年卻止步不前,心疼病友漫長等待卻沒有換來好消息,2021年協會規劃一系列病友紀錄片,期盼透過真實病友故事傳達病友對於接受治療的熱切期盼。怡潔表示:「2022年帶給我們最大的體悟是,面對疾病或烽火,沒有人應該被放棄,你我都身在其中。透過不同方式,例如此次得獎的紀錄片,讓社會上愈多人知道病友們的困境,就愈有機會去改變現況,這是協會一直努力在做的事情」 日日與時間賽跑 奇蹟到來前是無盡的等待 《等待.奇蹟Awaiting Miracles》記錄了病友王潔沂的故事,快2歲時潔沂被診斷罹患SMA,隨著年紀增長,走路越來越不穩、容易跌倒,以前對她而言輕而易舉的動作,也隨著運動功能逐漸退化而變得越來越困難。萬般無奈的是,除了等待他們卻無計可施,因為潔沂的狀況並不符合健保給付資格。 潔沂的母親李文婷提到:「對於SMA病友而言,時間更是不能等的,每一分每一秒他們都在面臨不斷退化,若不能及早用藥維持運動功能,便只能眼睜睜看著身體狀況逐漸惡化。」潔沂近幾年只能透過復健或中藥採取緩和治療,然而肌肉仍日漸失去力氣,甚至半夜因為無法起身而哭著爬進廁所,這些狀況落在父母的眼裡只有無盡的心疼。李文婷為此曾致信總統信箱,希望總統看見罕見疾病的病友及家屬困境,也持續為女兒與SMA病友發聲,參與媒體訪問、出席記者會等,呼籲早日放寬健保給付的條件,但是實際卻苦無進展。 全球多國開放SMA全給付用藥 病友及家屬盼國內盡快跟進 放眼國際,SMA病友治療的需求與急迫性受到重視,甚至看重「經濟效益」的英國跟澳洲,也都已全給付SMA藥物;反觀國內,「罕見疾病防治及藥物法」立法20多年,是世界第五個立法保障罕病病友醫療權利的國家,但至今卻有超過九成SMA病友仍盼不到健保給付藥物,更顯得台灣給付進展與國際背道而馳。根據健保署公開資料顯示,截至今年8月罕病專款預算仍有近10億元未執行,若年底仍未用磬全數將退回繳庫,過去四年都出現預算剩餘情形,病友不得不擔憂今年用藥願望也將落空。致力於SMA藥物爭取的李怡潔理事長再次呼籲:「病友真的沒有條件繼續等待,希望政府能正視罕見疾病病友的醫療權益,讓罕藥專款的每一分預算都需要做真正有效的利用,不要讓病友與時間對抗的同時,對救命藥的期待也成為空想。」

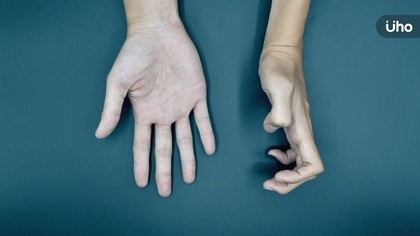

(優活健康網記者馮逸華/綜合報導)你能體會從小眼睛就看不清楚、到了晚上什麼都看不見、或視線可以看到遠方卻看不見腳下的恐懼嗎?在台灣,約有400名患者因罹患罕見的早發性眼病——基因性視網膜退化疾病(IRD),造成視力、視野受損,嚴重恐一生都會失明。中華民國視網膜醫學會理事長楊長豪表示,基因性視網膜退化疾病(IRD)為基因變異所致,是一種致盲性的眼睛疾病。由於患者視網膜中的感光細胞(桿狀細胞先受到影響)或視網膜色素上皮細胞出現異常或死亡,無法正確或根本無法製造蛋白質,若未早治療將會持續惡化,導致失去視力。早發性致盲眼病——基因性視網膜退化3大症狀楊長豪說明,病患從嬰幼兒時期開始,就會出現視力逐漸衰退的特徵,在昏暗或黑暗的環境中很難看清、無法校正的中央視野、及強光適應困難等;另外有些基因變異,也可能同時引起與視力無關的其他器官病症,包括聽力喪失和神經系統異常等,值得注意。以下為基因性視網膜退化疾病「3大症狀」表現:1. 視力問題:許多患者的眼睛從外觀上完全看不出異常,但是卻會因為視力問題而引起生活上諸多不方便,或因為看不見容易形成「故意不理人」的誤會。2. 夜盲症狀:白天時行動自如,與一般人沒有什麼不同;但到了晚上卻會陷入一片黑暗,無法辨認周圍是否有障礙物,動不動就撞到東西。3. 管狀視野:管狀視野指的是視野範圍縮小,如同從管狀物(例如吸管)中看出去一般。因此,患者也許能閱讀書籍、看得到路牌標示,但卻看不見臨近身體周圍的障礙物、或別人遞給他的東西。「萊伯氏先天性黑矇症」終獲罕病認列 為病患爭取更多治療權益楊長豪分享,在基因性視網膜退化疾病的大家族中,最早發生、疾病也最為嚴重之一的萊伯氏先天性黑矇症(LCA),先前尚無有效的治療方法,藥物最多只能延緩病程速度,或是攝取抗氧化劑、葉黃素等保健品,輔助延緩病情。在萊伯氏先天性黑矇症(LCA)尚未被列入罕病保護之前,基因性視網膜退化疾病的病患難以改善治療品質,不僅造成龐大的生活壓力,治療上也須承受沉重的經濟負擔。所幸,在醫界及民間團體的努力下,此症終於在今年獲國際罕病認列,讓更多病患受到政策保護,擁有更多的治療權益,有助減輕病患的壓力與經濟負擔。「如今,醫界已可透過次世代基因定序技術,讓病友在病情惡化前,能及早治療罕見疾病。」基金會創辦人陳莉茵也呼籲,期望透過民眾富有更多同理心的對待,將可以帶給這些病患支持與幫助、改善日常生活品質的力量。今年中華民國視網膜醫學會也成立了「基因性視網膜退化疾病」衛教網站,提供基因性視網膜退化的相關衛教內容與新知。希望能夠帶給民眾正確的科學資訊,共同守護罕病病友,重拾彩色人生。延伸閱讀:《夾菜夾不到、走路就撞到!視網膜基因病變恐全盲》

(優活健康網新聞部/綜合報導)30歲羅小姐3年前喜迎新生命,但產後欣喜之餘卻發現雙腿無力,不久後先是診斷出罹患水腦症,開刀及復健2個月雖能自行緩慢走路,半年多後雙腿卻又突然失去知覺,經診斷為罕病脊髓空洞症,一度讓她放棄希望,所幸輾轉到台中就醫,術後疼痛症狀大幅減輕,也讓她信心大增,期盼有一天能接送孩子上下學。術後冰冷雙腿變溫熱 對復原重拾信心羅小姐表示,自己產前的健康狀況十分正常,但產後因雙腿無力,接受核磁共振檢查後並無異狀,直到過了三天症狀仍無改善,以為是麻醉藥尚未退除,但醫師診察後,告知研判為馬尾症候群,隨後又因水腦症開刀,在醫院復健一個月,幾乎天天以淚洗面,最後在旁人攙扶下能緩慢行走順利返家。 不料產後半年接受核磁共振檢查,發現神經有異狀,醫師診斷為神經發炎,透過打類固醇、洗血漿等治療方式,均不見效,再過兩個月,雙腿突然失去知覺,心急之下,不得不四處求醫,多數醫師都認為應是罹患「馬尾症候群合併急性橫貫性脊髓炎」,只是吃藥、打針卻無法根治,病情不斷惡化。 為了能陪伴孩子長大,羅小姐與先生兩年多來輾轉多家醫院尋求協助,一度有醫師懷疑病因可能是「脊髓空洞症」,但在沒有十足把握下,遲遲無法安排手術治療。頻繁求醫讓羅小姐心灰意冷,不願再就醫,也斷絕與外界聯繫。 愛子心切的她看著孩子即將上幼稚園,仍希望能夠一圓接送小孩心願,家人輾轉得知亞大醫院神經外科主任林志隆專精於治療脊髓空洞症,抱著孤注一擲的心情南下治療,原本羅小姐術前有複視、左背疼痛等症狀,術後完全解除,且腹部緊繃感也減輕許多,雙腿從冰冷變得溫熱,讓她十分開心,對復原之路更有信心。罕病診斷不易 延誤恐坐輪椅度餘生林志隆醫師表示,脊髓空洞症是相當罕見的疾病,因病程緩慢,初期會出現上肢麻木無力、眩暈、噁心、嘔吐、步態不穩等症狀,嚴重時連行走時都需要他人攙扶,甚至失去知覺,許多患者因沒有在第一時間被正確診斷,導致延誤治療黃金時機,恐需在輪椅上度過餘生。 針對羅小姐的狀況,林志隆醫師採用後顱窩減壓及神經去沾黏手術,因羅小姐的後顱窩及頸椎部位的神經組織有嚴重沾黏的現象,導致腦脊髓液無法正常的從腦部循環到脊髓,造成頸椎脊髓內液體的堆積,進而影響到神經的功能,形成所謂的脊髓空洞症。 8成患者症狀趨穩 可望恢復部分行動能力藉由在顯微鏡下精細的神經分離及術中的神經監測,讓脊髓液內堆積的液體慢慢吸收消失,以減少脊髓壓迫造成的不適,術後可有效改善疼痛、肌肉攣曲,搭配耐心復健,甚至可望恢復部分行動能力。林志隆醫師提醒,脊髓空洞症是不可逆的疾病,且診斷不易,治療過程相當困難,建議若出現上述症狀,務必立即赴醫檢查,術後有八成患者症狀會趨於穩定,建議應長期追蹤,以獲得良好生活品質。

(優活健康網新聞部/綜合報導) 市面上的自費產檢琳瑯滿目,怎麼判斷要做哪些檢查呢?愛麗生婦產科診所主治醫師彭韻琴表示,自費產檢可大致分為「罕見遺傳疾病」、「高危險妊娠併發症」、「器官發育異常疾病」、「唐氏症」及「染色體異常疾病」等5種類別,準媽咪可以根據懷孕年齡、健康狀況與家族病史選擇檢查項目: 自費產檢項目part1.罕見遺傳疾病 脊髓性肌肉萎縮症篩檢、X染色體脆折症基因檢查 檢查目的:脊髓性肌肉萎縮症和X染色體脆折症均為罕見遺傳疾病,前者會讓人四肢無力,有可能嚴重到必須插管才能維持生命;後者是造成胎兒智能不足的主要病症之一,發生率僅次於唐氏症。這兩種病目前都無藥可醫,一旦出現隔代遺傳,寶寶就可能會染病。 檢查時機:妊娠13週前,第1次產檢抽血即可加驗。 檢查方式:抽血。 準確率:98%。 平均費用:脊髓性肌肉萎縮症約2,000元,X染色體脆折症約4,000元。 什麼情況一定要做:前一胎罹病、夫妻任一人有家族病史、家族成員有智能障礙、自閉症、運動失調症或提早停經者。 醫師Talk:這兩種疾病屬於重大疾病,不必等到懷孕,婚前健康檢查就可以做。初次懷孕篩檢即可,不必每胎都做。 自費產檢項目part2.高危險妊娠併發症 妊娠糖尿病篩檢 檢查目的:妊娠糖尿病容易讓孕婦產生體重過重、高血壓、酮酸中毒等併發症,對胎兒的影響包含巨嬰症、低血糖、心臟病、骨骼畸形、肩難產、胎死腹中、出生後呼吸困難…等,對母親及胎兒都會造成極大傷害。 檢查時機:妊娠24週~28週。 檢查方式:口服葡萄糖水檢測血糖數值。 準確率:99%。 平均費用:看抽血項目而定,約300元~500元。 子癲前症篩檢 檢查目的:子癇前症可能會引發高血壓、中風、產後大出血等風險,並造成胎兒發育不良、出生後抽筋或癲癇,媽媽跟寶寶都有可能因此死亡。孕期及時接受治療可有效降低發病率。 檢查時機:妊娠11週~14週前。 檢查方式:照超音波以後抽血。 準確率:93%。 平均費用:2,000元~2,200元。 妊娠糖尿病、子癲前症什麼情況一定要做:夫妻任一人有糖尿病或高血壓的家族病史、高齡產婦;過去有高血壓、糖尿蛋白尿、BMI值大於26或不明原因胎死腹中的病史;產檢發現胎兒過大。 自費產檢項目part3.器官發育異常疾病 高層次超音波 檢查目的:檢查胎兒是否有心臟瓣膜缺損、心室中膈缺損、橫膈膜疝氣、多囊腎、侏儒症、唇顎裂、四肢缺損…等器官結構發育異常的問題。 檢查時機:妊娠20週~24週,最慢24週前要檢查。 檢查方式:通常會以2D超音波掃描胎兒全身,如需清楚看到面部器官,可照4D超音波。 準確率:98%。 平均費用:3,000元~3,200元。 什麼情況一定要做:前一胎器官發育異常、產檢超音波發現胎兒異常、夫妻任一人有器官發育異常的家族史。 醫師Talk:高層次超音波無法檢測出視障、聽障、語言障礙、智力障礙、新生兒溶血症等非影像形態的異常。 自費產檢項目part4.唐氏症 第1孕期唐氏症篩檢、第2孕期唐氏症篩檢 檢查目的:第1孕期唐氏症篩檢又稱為「胎兒頸部透明帶篩檢」;第2孕期唐氏症篩檢又稱為「四指標母血唐氏症篩檢」,這兩項檢查都是經由孕婦的血液評估胎兒罹患唐氏症的機率。 檢查時機:第1孕期唐氏症篩檢為妊娠11週~13週;第2孕期唐氏症篩檢為妊娠15週~20週。如果第1孕期錯過檢查,可以在第2孕期篩檢。 檢查方式:抽血。 準確率:第1孕期唐氏症篩檢約85%;第2孕期唐氏症篩檢約83%。 平均費用:第1孕期唐氏症篩檢約2,500元;第2孕期唐氏症篩檢約2,200元。 什麼情況一定要做:只要是孕婦都應該做唐氏症篩檢,兩項篩檢可擇一。 自費產檢項目part5.染色體異常疾病 羊膜穿刺 檢查目的:羊膜穿刺沒有偽陽性的問題,可準確檢查胎兒染色體是否有唐氏症、巴陶氏症、愛德華氏症…等重大異常。 檢查時機:妊娠16週~20週。 檢查方式:以細針穿透肚皮至子宮內抽取20cc羊水,再送實驗室檢查。 準確率:99%以上。 平均費用:滿34歲的高齡產婦可獲健保部分補助,自付額約5,000元。 什麼情況一定要做:懷孕時年滿34歲的高齡產婦、前一胎罹患唐氏症。 醫師Talk:這種侵入性檢查有可能導致早期破水、子宮內胎兒感染或流產,發生機率約千分之0.3~千分之1。 胎兒染色體晶片檢查 檢查目的:小胖威利症、天使症候群等突變性罕見疾病屬於「染色體微小缺失」,無法透過羊膜穿刺檢查出來,必須利用特殊晶片對染色體做高解析度的分析才能確診。 檢查時機:妊娠16週~20週。 檢查方式:以細針穿透肚皮至子宮內抽取30cc羊水,再送實驗室檢查。 準確率:99%。 平均費用:1萬8,000元~2萬元。 什麼情況一定要做:產檢超音波發現胎兒器官發育異常、夫妻任一人有罕見疾病的家族史。 非侵入性胎兒染色體檢測 檢查目的:非侵入性胎兒染色體檢測不像羊膜穿刺或胎兒染色體晶片檢查需要從子宮抽取羊水,只需抽取少量血液即可評估胎兒染色體是否異常,安全又有效。 檢查時機:妊娠9週~13週。 檢查方式:抽血10cc後將游離在母血中的胚胎DNA片段分離出來,做進一步檢測。 準確率:最常見的3倍體染色體異常(唐氏症、巴陶氏症、愛德華氏症)準確率為99%;其他染色體異常及微小片斷缺失疾病的準確率也在9成以上。 平均費用:根據篩檢的疾病項目從1萬5,000元~3萬8,000元不等。 什麼情況一定要做:需要百分之百確認胎兒沒有唐氏症者。 醫師Talk:如果害怕做羊膜穿刺,可以先在第1孕期做非侵入性胎兒染色體檢測,再與醫師討論是否要做羊膜穿刺。 (文章授權提供/嬰兒與母親)

(優活健康網記者張桂榕/綜合報導)雷特氏症是一種罕見的複雜性神經失調症,僅次於唐氏症,女性嬰兒第二常發生的先天性神經發展疾病,只有極少數男孩可以存活。最初在1966年由奧地利籍的雷特醫師(Andreas Rett)發現,因此得名,台灣則在1986年由許乃月及遲景上醫師報告首例。由電影女演員茱莉亞羅勃茲主述的紀錄片「沉默的天使──雷特氏症的故事」於 2000 年播出後,這項嚴重的身心障礙症才逐漸為公眾知曉。雷特氏症發病率約為1萬分之1,發生率極低的罕見疾病,案例稀少,過去女性患者常被診斷為自閉症(約40%)。雷特氏症孩子在出生時,身心發展正常,但1歲後逐漸有頭圍生長遲滯、神經發展遲緩、語言發展遲緩與社交障礙的問題,約在一歲半左右病童會有雙手無目的刻板性動作,如洗手、扭手、彈手、類似數鈔票的動作等,各種身心功能會逐漸退化及出現發展遲緩的現象。絕大多數的雷特氏患者,都是由於X染色體上的MECP2蛋白基因突變所導致,且99.5%患者皆為無家族病史之新發生突變。MECP2蛋白若失常,會使一些腦部發展相關基因,在某些發育階段無法適當表現出來,因此,讓神經突觸的聯結與訊息傳遞產生問題。大多數病人會有嚴重的運動障礙,須長期臥床或使用輔具協助移動。雷特氏的退化階段Harberg & Witt-Engerstrom (1986)提出雷特症候群的四個階段模式,分別是:1、早期發展停滯期 (early onset stagnation stage)在6到18個月間開始有發展停滯,頭及腦部發育減緩,對遊戲活動和環境失去興趣,及低肌肉張力等現象,持續數月。2、快速毀滅期 (repid destructive stage)在1歲到3歲間迅速發展退化,喪失手部使用功能,抽搐,固定性重覆手部動作 (如擰、拍、敲、舔),似自閉症行為,表達性語言喪失,失眠及自我虐待行為 (嚼手、打臉),持續數週到數月。3、假性穩定期 (pseudostationary stage)在2歲到10歲間出現嚴重智能障礙/明顯癡呆,似自閉行為改善,抽搐,固定重覆性手部動作,顯著的步伐失用,運動失調,反射亢進和進行性僵直,清醒時暫停呼吸,食慾佳但體重減輕,早期脊柱側彎,及磨牙症等現象,持續數月到數年。4、動作惡化後期 (late motor deterioration stage)10歲以後出現上和下動作神經元缺損症狀,進行性脊柱側彎,肌肉耗損,僵直,移動能力減少,需坐輪椅,視覺接觸能力可能改善,抽搐頻率減少。「雷特氏症」,患者因X染色體的MECP2基因突變,導致發展停滯甚至退化,透過產前基因檢測可以驗多種罕見疾病,其中包含雷特氏症。雷特氏症目前無法根治,只能針對退化症狀治療,透過復健與藥物改善症狀。

(優活健康網新聞部/綜合報導)小潔(化名)小時候很喜歡到處跑跑跳跳,國中時卻出現背部抽痛、易喘,甚至連起身都相當困難,原本曾以為只是青春期生長痛,先後尋求中醫、骨科、小兒科仍找不出原因,耗時半年轉診至小兒神經科才確診為龐貝氏症。小潔治療同時搭配運動復健,目前身體狀況維持良好。遺傳罕病龐貝氏症 造成肌肉萎縮、呼吸衰竭高雄醫學大學附設醫院小兒神經科醫師梁文貞說明,龐貝氏症是一種遺傳性罕見疾病,患者體內與生俱來缺乏分解多餘肝醣的GAA酵素,使堆積的肝醣逐漸傷害肌肉功能與運作,導致出現肌肉無力甚至呼吸衰竭而死亡。龐貝氏症症狀包括漸進性肌肉無力、下背疼痛、呼吸短促等。但因為症狀發展速度緩慢,與其他疾病症狀相仿而難以確認,從症狀出現到確診平均花費6年。然而龐貝氏症患者延誤治療,可能導致肌肉萎縮、喪失活動力,甚至呼吸衰竭而死亡。民眾應留心生活中可能出現的龐貝氏症症狀,及早就醫,治療不延誤!龐貝氏症症狀難易混淆 耗時多年才確診龐貝氏症又可分為嬰兒型與晚發型,嬰兒型龐貝氏症盛行率約4萬分之一,在出生幾個月內便會出現明顯的心臟肥大及嚴重的肌肉無力,且病情發展快速,不過國內在2005年起透過龐貝氏症新生兒篩檢計畫,嬰兒型患者可盡早確診並及早接受治療。而晚發型龐貝氏症盛行率約2萬分之一,為嬰兒型龐貝氏症發生率的2倍。卻因為初期症狀與其他神經肌肉疾病相似,且惡化速度不一,導致許多患者遊走在骨科、胸腔內科、小兒科、免疫風濕科及復健科等多科門診後仍無法確診,根據國外研究數據顯示晚發型龐貝氏症患者從症狀出現到確診,平均需花費6年時間!梁文貞醫師提醒,龐貝氏症發展到晚期為不可逆疾病,延遲診斷易導致患者肌肉萎縮、喪失活動力,肺功能更逐年下降1.6%,造成患者仰賴輪椅與呼吸維持器存活。肌肉無力、疲憊、易喘等8症狀 當心是龐貝氏症台灣龐貝氏症協會邀請網路名人拍攝衛教宣傳影片,透過趣味方式帶民眾了解罕見疾病龐貝氏症。從日常生活中關注身體小細節,若出現逐漸(1)肌肉無力,特別是軀幹和下肢、(2)行動時感到疲憊、(3)呼吸短促、(4)睡眠中呼吸暫停症侯群或間歇性睡眠、(5)早晨性頭痛、(6)白天嗜睡、(7)脊椎側彎、(8)下背疼痛等多種症狀,若至一般門診求醫後無法改善,應至醫院神經科找醫師進行諮詢與檢查。台灣龐貝氏症協會代理理事長鄧慧娟表示,若出現多種相關症狀,可至台灣龐貝氏症協會網站搜尋醫院名單,經過醫師評估後若懷疑患病,可透過抽血檢查來確定是否為龐貝氏症患者。

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu