(優活健康網編輯部/綜合整理)乳腺癌、子宮頸癌等問題與無法排解的悲哀關係密切,而胃癌病人往往表現為過分謹慎、回避衝突、小心處事,即使內心有強烈的不滿,也會委曲求全,長期憋悶著自己,肝氣鬱結是他們的常態。這就是癌症專門找上「鬱女」的原因了。這些職業易成癌症催化劑「好女人更容易得癌症」的觀點不是我提出來的,而是上海中醫藥大學的何裕民教授提出來的,他是著名的中醫腫瘤專家,還是中華醫學會心身醫學分會的主任委員。他牽頭的國家「十一五」亞健康課題調查組公佈的一項研究顯示,在我國城市女性癌症患者中,70%屬於人們眼中的好女人!這是研究小組通過對三萬餘病例調查後的發現。這樣的好女人容易集中在四類職業:財會、中小學老師、文秘、辦公室管理人員。因為從事這些職業的女性,通常比較真、工作壓力較大、無法及時自我釋放或轉化壓力,或者說她們的職業要求必須服從安排,而她們本分的個性又要求她們服從這一命運,恰恰是這些,成了癌症的「催化劑」。每天使用空氣清新劑乳腺癌發病率增30%國外的研究也顯示,乳腺癌、子宮頸癌等問題與無法排解的悲哀關係密切。而胃癌病人往往表現為過分謹慎、回避衝突、小心處事,即使內心有強烈的不滿,也會委曲求全,長期憋悶著自己,肝氣鬱結是他們的常態。美國《環境衛生》雜誌刊登過一個研究報告:女人過於潔癖,會增加乳腺癌的風險。研究人員詢問了近800名乳腺癌病人,和另一組同齡健康婦女使用各種清潔產品和殺蟲劑的頻率,結果發現:經常使用空氣清新劑的婦女罹患乳腺癌的危險增加20%,每天使用空氣清新劑會使乳腺癌的發病概率增加30%。而固體空氣清新劑則會使乳腺癌的發病危險增加2倍。研究者把潔癖會增加乳腺癌的風險歸之為過多地使用化學清潔劑之故,認為化學製劑與乳腺癌之間存在著高度的關聯性。情緒緊繃易癌變這類病人很多都是非常在意生活品質、很排斥化學清潔劑的,她們只用清水及普通肥皂。之所以得乳腺癌,是因為這些有潔癖的人,本身就是完美主義者,潔癖就是她們追求完美的方式,這種人會事事追求至善、較真至頂點。比如,家裡的茶杯必須放在某個地方,換了地方她就要責備家人,就要馬上糾正,連這樣的小事都計較,可以想見她們在社會上、在工作中對自己有多苛刻了!如此長期追求完美,就導致了她們的「神經──內分泌軸」的功能一直緊繃著,引起了內分泌的長期失調,以至於靶器官乳腺被過度刺激,直到它受不了了,發生了癌變。而這個作用,甚至可能高於清潔劑的致癌作用。所以何教授的結論是:潔癖與乳腺癌之間的聯繫未必是化學製劑,而是這類人精神上的長期「自我高壓」導致了這一結果。對於這種人的品質,我們一般都形容甚至讚譽她們「克己」,這個詞用在她們身體上也很形象,就是在委屈自己的同時,直接克伐著自己的脾氣,在「克己」的同時「克脾」。我曾多次講到,脾氣是身體裡的「審計署」,脾氣虛了,「審計署」失職了,原來潛伏在體內的、還沒形成氣候的癌細胞就得以犯上作亂,癌症也成為「事實」。(本文摘自/噢不!我不想這麼老/華滋出版)

#乳癌

(優活健康網編輯部/綜合整理)坊間耳語、傳聞,加上網路搜尋資訊便利,許多有關乳房病症或乳癌錯誤的訊息到處流傳。不實的傳聞增添乳癌防治的困擾,女性朋友道聽塗說也常引起不必要的驚慌,甚至誤導觀念而疏於防範。針對這些似是而非的傳言,我覺得有必要導正,建立女性朋友對乳癌防治的正確觀念。Q1)胸部大或有副乳的人比較容易得乳癌?錯!胸部大小跟罹癌機率無關。但胸部豐滿的女性有腫瘤可能比較不容易以觸診摸到,發現時情況通常已較為嚴重。同樣地,有副乳的女性,並不會增加罹患乳癌的機率,但因為副乳有乳腺,所以要注意定期檢查。Q2)穿調整型內衣會得乳癌?錯!有傳言指出,常穿調整型內衣會壓迫腋下淋巴瘤,進而導致乳癌,這項說法並非正確。穿著太緊的內衣確實可能造成乳房疼痛或磨擦紅腫、破皮,但不會導致乳癌。Q3)家族中有人得過乳癌,我才會得乳癌。我的家族中沒有人罹癌,所以我不用擔心?錯!遺傳只佔乳癌的10~15%。換句話說,85%罹患乳癌的婦女都不是來自有罹患乳癌的家族。所以,即使家族裡沒有人罹患乳癌,每年還是要做一次的乳癌篩檢。Q4)我沒有什麼乳房不適,不需要做乳癌篩檢,自己檢查就好?錯!國人普遍認為「沒有任何不適,就不需要做篩檢」。其實,乳癌篩檢的目的在於「沒有症狀之前就能及早發現,以達及早治療之效」,這樣才能讓癌症對生命的危害降到最低。而自我檢查不容易發現早期乳癌,一旦摸到硬塊,通常都已經是乳癌二期了。因此,女性朋友除了每個月的乳房自我檢查之外,一定還要定期做乳癌篩檢,才能保障自己的健康。Q5)我的乳房有囊腫和鈣化點,以後會變成乳癌嗎?六成以上女性都會有乳房纖維囊腫的經驗,如果確定是乳房囊腫,不會變成乳癌組織。除非是當時診斷錯誤,超音波報告為乳房囊腫的女性,最好繼續追蹤。如果檢查是有微細鈣化,就一定要做進一步檢查或定期追蹤,因為有某些特殊鈣化點仍有20%的機率轉化乳癌。Q6)良性乳房腫瘤不會變成乳癌?錯!少部份良性腫瘤多年之後,還是有若干可能會變成乳癌,跟正常組織的機率是一樣的。Q7)我罹癌至今已超過五年,所以我的乳癌不會復發?錯!乳癌雖然最常見在2~3年之間復發,但是它其實是會在任何時候復發。根據統計,75%的患者在6年內復發,另外25%的患者可能在10年內復發。Q8)如果我的乳房裡面有一個硬塊,那就一定是乳癌?通常摸到的乳房硬塊大部分不是乳癌。它們可能是囊腫、或是良性的纖維囊腫、或是纖維腺瘤。但硬塊也有可能是癌前病變,必須進一步檢查才能確定。總之,摸到乳房有硬塊時,先不要驚慌,進一步接受檢查才是正確的方法。Q9)聽說乳癌多半是不痛的,我的乳房硬塊會痛,所以應該不是乳癌?大部分的乳癌硬(腫)塊是不會痛的,但是痛或不痛並不能斷定是或不是乳癌。也有些婦女認為不會痛的硬塊就不是乳癌,這是錯誤的觀念。痛與乳癌,兩者之間沒有任何關連,只要發現乳房有硬塊都應盡速找醫師做進一步檢查。Q10)我的乳房攝影結果正常,所以我不必擔心會罹患乳癌?乳房攝影能檢出大部分的乳癌,但那只是篩檢的工具而已。每5個乳房硬塊當中就有一個是乳房攝影照不出來的。所以,女性每一年都要找專業醫師做一次乳房檢查。如果發現有硬塊,即使上一次的乳房攝影結果正常,也一定要盡快就醫。(本文摘自/預見/百香果出版)

(優活健康網新聞部/綜合報導)藝人溫翠蘋的妹妹104年罹患乳癌,但因為中途接受其他非正規療法,病情惡化於近日病逝。事實上,乳癌的早期治癒率逾9成,乳房完全切除手術對大多數女性生理及心理造成巨大壓力,只要早期發現,患者與醫師可一同討論最佳治療方式,一樣可以保留乳房。術前治療可將腫瘤縮小 保留大部分乳房衛生福利部南投醫院放射腫瘤科主任翁益強表示,乳癌已朝個人化治療發展,除了考慮腫瘤狀況,也會依病患個人情況,施以手術或手術前化療結合其他療法等選擇,病友可以更安心接受正規抗癌治療,女性不必擔心手術就一定會失去乳房,選擇術前治療可以將腫瘤縮小,保留大部分乳房。乳癌年輕化 女人要珍愛自己衛生福利部社區健康部副護理長劉美玲表示,最近在乳房門診發現患者年齡有越來越年輕化的趨勢,而醫學證實,乳房攝影是目前最有效的乳癌篩檢工具,是一種低劑量X光透視的影像檢查,可用來偵測乳房的鈣化點或微小腫瘤,發現無症狀的零期乳癌。除可早期發現癌症或其癌前病變,經治療後可降低死亡率外,還可阻斷癌前病變進展為癌症。檢查過程中,女性放射師會以壓迫板緊壓乳房,以獲得清晰的影像,會依個人耐受度不同,而有不同程度疼痛感。許多婦女常因害怕疼痛而拒絕受檢,因此錯失第一時間能夠早期發現癌前病變的時機,進而延誤了治療,失去寶貴生命。只要疼痛5分鐘 就能降低生命的威脅婦女朋友若能定期接受乳房X光攝影檢查積極治療,只要疼痛5分鐘就可以得知有無癌變,國健署提供45-69歲及40-44歲具乳癌家族史(指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌)婦女,每2年1次免費乳房攝影檢查,透過補助計畫與宣導,鼓勵婦女朋友關心自己的健康,定期接受檢查,以降低乳癌對生命的威脅。

(優活健康網記者徐平/綜合報導)65歲的曾女士1年前摸到乳房有無痛腫塊,最近發現乳頭不時的流出分泌物,曾女士僅以紗布敷在乳頭部位,直到疼痛難當,才到醫院檢查,檢查後發現這名患者腫瘤長大到5公分,已經侵犯到乳頭、連腋下也有淋巴轉移的現象。化療加上標靶治療 有機會保留乳房阮綜合醫院乳房中心主任施昇良表示,考量到乳房大小,開刀恐造成胸部皮膚破損、不利乳房重建,醫師決定先給予患者化療加上標靶治療。半年後腫瘤不但縮小甚至完全消失。曾女士也因此保留右側乳房與前胸大部分的皮膚,進行乳房植入物重建手術後,快速恢復自然的外觀。另有一位36歲王姓媽媽,產下第三胎後過了哺乳期,左側乳房仍有腫脹、輕微疼痛感就醫後發現是一至二期間的乳癌,所幸腫瘤範圍尚未侵犯到乳頭、乳房皮膚層,經過小部分切除術,以及半年的化療加上雙標靶藥物治療,腫瘤完全消失,並且也保留完整乳房。過去手術未考量東方女性嬌小體型施昇良醫師表示,雖然藥物研發和治療計畫不斷更新,但是女性乳癌死亡率始終沒有明顯下降,主要原因是乳癌篩檢率僅4成左右,其次是有些女性即使乳房已經出現異狀,卻因擔心外觀變化,寧願拖延不願就醫。過去先開刀施行全乳切除術、再化療的治療方式,並未完整考量到東方女性的嬌小體型,加上如果患者乳房大小的考量,手術切除後容易導致乳房變形,使得不少患者聞之卻步、拖延病情。施昇良醫師呼籲,民眾一旦發現在乳房發現異常腫塊、凸起、分泌物,應儘速就醫。年滿45歲到65歲婦女,以及40歲以上且有家族史等乳癌高風險族群,每2年應進行1次乳房X光攝影檢查,千萬不要相信偏方或自然療法,患者對於治療無需太多恐懼,只要好好配合醫師治療計畫,存活率可大幅提升。

(優活健康網記者徐平/綜合報導)46歲的陳女士在定期超音波檢查中發現異常病灶,進行粗針切片檢查後,左邊乳房確診為惡性乳癌;因過去左邊乳房曾有異常腫瘤的病史,近日又被診斷出乳癌,陳女士接受乳房切除手術。此案例也是國內第一位全程使用達文西機械手臂進行乳房全切除手術成功的患者。只在腋下留下3公分的小傷口手術當天,陳女士接受達文西機器手臂及影像系統來進行乳房全切除手術,術中醫師先在腋下切開約3公分的傷口進行前哨淋巴切片手術,並由這個腋下3公分的傷口導入達文西機器手臂,在機器手臂及影像系統的輔助之下進行『乳頭乳暈及皮膚保留乳房全切除手術』,術中同時進行乳頭下冰凍切片。整個手術過程相當順利,實際開刀的時間不到4個小時,也只有在腋下留下約3公分的小傷口。達文西影像可放大、相對沒有死角彰化基督教醫院內視鏡乳房手術中心主任賴鴻文醫師表示,內視鏡乳癌微創手術可以有效減少傷口大小,並隱藏在較不顯眼的地方。但當進行腋下單一切口的內視鏡乳頭乳暈保留乳房全切除手術時,手術困難度就會增加。達文西的影像系統具有放大影像、3D視覺效果,且機器手臂相較於傳統內視鏡器械也比較靈活,相對較沒有死角,傷口小不易察覺。目前達文西機器手臂及影像手術系統目前被廣泛的應用在泌尿系統、婦癌及一些比較困難或進階的手術,陳女士的手術只由單獨一個腋下3公分的傷口進行乳房全切除同時進行乳房重建手術,這是乳癌手術技術上的一項突破。另外,目前這項手術並沒有健保給付需要額外自費。賴鴻文醫師表示,達文西乳房切除手術的進展對國內罹患乳癌的婦女來說是一項新的福音。

(優活健康網編輯部/綜合整理)當時的醫生勸告婦女在得了囊腫而且疼痛的乳房上塗抹碘液,有些乳癌醫師甚至直接將碘劑注射進腫脹或有囊腫的乳房和卵巢內。著名的外科醫生艾弗瑞德‧瓦爾波曾經以碘劑治療成千上百名乳癌患者,並在1856年將這些案例的研究報告寫成了一篇論文:〈論乳癌和乳房一帶的癌症〉。150年前許多藥廠把碘混合其他元素製藥你可能會以為,這些記錄著疾病與療法的報告看起來會很枯燥乏味或太過理論化,然而在150年前,醫生們撰寫病例研究時不僅力求嚴謹,對病人也充滿關懷與同情。他們不僅會表達自己的看法,也會言明他們對病情是否樂觀、受到什麼限制以及他們所懷抱的熱忱或失望等等。當時,和碘有關的產業逐漸興盛,專門研發各種使用碘的新方法,許多藥廠把碘和其他元素混合在一起,研發出他們自己的藥劑。把碘塗抹在乳房上 有效的緩解疼痛除此之外,病人們也開始流行使用碘劑,並發表他們成功的經驗。我在為乳癌選項基金會的研究計畫蒐集有關碘的器物和紀念品時,曾經買到一封被拍賣的古老書信。信上的日期是1886年5月31日,收信人是俄亥俄州威爾斯村的Dr.R.A.Johnston女士,寫信的人是她妹妹。信中描述她依照醫生太太的建議把碘塗抹在乳房上,因而有效的緩解了疼痛。值得注意的是:從這封信中,我們可以發現在19世紀後期,病人已經開始從他們彼此之間的交流中受益。讓他們一窩蜂使用碘劑的,並不是醫師所發表的眾多有關碘劑和乳房的專論和書籍,而是病人彼此間所分享的成功經驗。(本文摘自/缺碘大危機/柿子文化)

(優活健康網新聞部/綜合報導)隨著乳癌篩檢的普及化,早期發現者越來越多,乳房保留手術可謂是現今的手術趨勢之一,為降低復發風險,術後通常必須輔以全乳房體外放射線治療,高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科歐陽賦醫師表示,乳癌患者需來回接受25~35次全乳房放射治療,因放射線於體外照射,可能導致患者面臨皮膚乾燥、脫皮變黑甚至纖維化等副作用,不僅失去保留乳房美觀效果,有些患者甚至寧可放棄保留乳房來避免副作用影響。除此之外,體外放射線對於慢性心肺功能的影響近年來也引起一些專家的注意。對此,許多歐美先進國家都已經開始使用「乳房術中放射治療」(IORT)以改善上述情況,顧名思義就是於手術中直接於體內腫瘤空腔實施單次性放射治療。歐陽賦醫師解釋「乳房術中放療」只需手術當下進行單次8~15分鐘照射就消滅殘存癌細胞,對於部份較低風險的乳癌族群, 達到相當於傳統體外放療的效果,不僅可大幅節省治療時間,也可避免急慢性體外放射的副作用, 如乳房外觀變形、皮膚病變、心肺輻射傷害等,使患者能達到乳房保留美觀的效果,也避免患者須往返醫院的困擾。談到「乳房術中放射治療」(IORT),歐陽醫師說這是需要外科與放射治療科的團隊合作,透過兩個專科的醫師考量每位患者腫瘤大小、期別、類型等多種因素後,再進行機器校正與劑量調整,以確保達到較佳療效。台北振興醫院放射治療科主任王崇義醫師表示,術中體內放療是乳癌放療的重大突破,在國際上也獲得廣泛肯定,為了證實其安全性以及療效,曾進行收案超過兩千名乳癌患者之國際大型臨床試驗,結果證實「術中體內放療」控制術後局部復發率之效果不僅不亞於傳統放療,且術後併發症發生之比例也明顯少於傳統放療。王崇義醫師進一步解釋,在術中操作單次高劑量體內放射治療時,放射線能夠消滅手術邊緣內殘存之癌細胞,使術後復發率降低達到與傳統體外放療相當程度,故療效與安全性都已獲歐美先進多國認同;術中體內放射治療在台灣也已實施三年以上,累積數百名患者治療經驗,深獲各大醫療院所肯定。王崇義主任再度提醒,並非所有早期病患皆適合術中體內放療,建議45歲以上、腫瘤小於3公分、無淋巴轉移且手術邊緣無癌細胞殘留之早期乳癌患者較為適合,但仍需經主治醫師評估後決定。

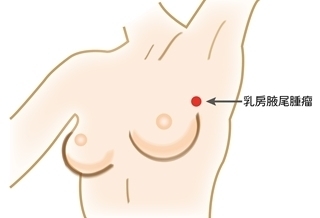

(優活健康網記者徐平/綜合報導)隆乳後,擔心乳房攝影會破壞置入物,可利用乳房磁振造影及高解析度超音波詳細檢查,不僅不會疼痛,還能根除乳癌死角。一名49歲婦女,深怕乳癌攝影的夾擠方式會破壞隆乳置入物,接受磁振造影及超音波檢查後,竟在接近左側腋下的乳腺末端乳房腋尾處發現1顆不到1公分的腫瘤,接受外科手術後,目前定期追蹤中。醫師提醒,除了常見的乳癌發生位置外,只要是有乳腺組織分部的位置如副乳、外側腋下都有可能癌變,早期檢測才能有效提高治癒率。0.9cm的腫瘤位於乳房腋尾 容易忽略澄清醫院柏忕健康管理中心主任韋朝榮表示,這位婦女透過不定時自我檢測的方式進行乳房檢查,3個多月前觸摸到左邊靠近腋下有不明腫塊,透過影像看到0.9cm的腫瘤,經超音波導引切片和病理檢驗確診為一期乳癌。韋朝榮醫師指出,由於該受檢者的腫瘤位置為乳腺末端的乳房腋尾,若不是發現得早,是很容易被忽略的死角。有乳腺的部位都有可能致癌,90%的乳腺集中在乳房中間,越往外側(腋下)的乳房也可能出現腫瘤。此外,副乳雖然是多出來的乳腺,卻因為有乳腺組織也可能罹患乳癌。自我檢測加磁振造影可提高9成準確度乳癌好發位置第1名就是雙側乳房的外上方,例如左側乳房最常發現乳癌的是在乳房左上角近腋下的部位,右乳則是在乳房右上側靠右手腋下,發生率近5成;其次才是乳房正中間的乳頭及乳暈,發生率約2成;第3常見的是兩乳的內上側,至於兩乳下方內側比較少見。韋朝榮醫師呼籲,女性除了對不會疼痛的不明硬塊要提高警覺外,也應時常自我檢測,以早期發現病灶。依據經驗,東方女性乳房相對於西方女性比較緻密,建議可加上乳房磁振造影或超音波,以提高9成準確度。

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu