2020-03-02 健康醫療網/記者林怡亭報導 一名40歲阿姨,平時未有運動習慣,出遊時遇到塞車,一坐幾乎都是兩小時以上,沒想到一下車卻突然感到腰痛,甚至站立困難,只好等到假期結束後趕緊就醫檢查,確診為椎間盤突出;簡郁佩醫師表示,經由復健及藥物治療後,患者下背痛症狀已逐漸改善,目前也開始進行腹部和背部肌肉的訓練。 解決下背痛 可先採保守性治療 下背痛的成因多,有時從椅子上站起來時,會突然感到異常困難,或彎腰時也會感到特別疼痛;亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師簡郁佩指出,尤其春節過後因下背痛就診的患者增加一成,又以椎間盤突出居多,若疼痛感未趕邵無法忍受的程度,通常會先採以保守性治療,除非仍未改善,則可考慮手術治療。 藥物配合復健治療 有助舒緩下背痛問題 簡郁佩醫師進一步解釋,椎間盤突出多發生於30至50歲年齡層,又分成退化與外力造成,前者主要是因年紀增長、姿勢不良,導致椎間盤的環狀韌帶漸漸老化,促使椎間盤向外膨出,至於後者則因跌倒或搬重物造成突發性疼痛,使椎間盤破裂掉出,治療上可先透過服用非類固醇類消炎藥、止痛藥等方式,並配合熱療和電療等復健治療,幫助舒緩緊繃肌肉,並安排腰椎牽引治療。 避免久坐彎腰駝背 遠離下背痛找上門 另外,患者也可透過運動方式舒緩症狀,起初先以伸展運動,舒緩肌肉緊繃,當症狀已改善時,則可嘗試核心肌肉的強化運動,降低背痛再次復發;簡郁佩醫師強調,平時除了應避免久坐,也注意不要彎腰駝背,若要搬運東西時,則應蹲下拿好物品,背部保持平直,用雙腿承力慢慢站起,才能避免下背痛找上門。 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/45022

集結資深記者,擔任醫療與民眾之間的橋樑,採訪醫界專家,將艱難的醫學名詞轉換為日常生活知識,提供最專業、最用心、最貼近您的健康新聞。希望大家多傾聽身體的訊息,除了治療疾病之外,在平時生活中享受健康!

2020-02-27 健康醫療網記者/蔡岳宏報導 武漢肺炎延燒,一切大型活動都延後或取消,就怕疫情擴大。但近來神明遶境、清明祭祖等活動即將來臨,究竟該不該繼續?台大公衛學院院長詹長權2日表示,若要舉辦宗教活動,繞境間距、廁所數量等措施都要改變,不改變風險很大,否則盡量避免。台大公衛學院副院長陳秀熙則指出,掃墓時一定要與高風險族群保持距離,也表示疫情期間一切從簡,祖先應也可以體諒。 大型宗教活動要有措施 不然不要辦 神明繞境到底要不要辦?陳秀熙指出,除了境外阻絕,每個國家都要有減害計畫,其中一項就是減少大型活動,記載於WHO準則。提醒大型集會時,近距離接觸要盡量避免,咳嗽的人注意咳嗽禮節:使用手帕遮掩口鼻。教授說,大型活動不是不能辦,而是潛在感染者有傳播風險,每個人防護措施要做好,環境消毒、檢測,要有應對措施。 詹長權則指出,若要舉辦宗教活動,行程、聚餐模式都要改變,繞境過程中信徒們要勤洗手、戴口罩,距離1公尺以上,不要擠在一起走,輪流進入廟宇,增加廁所和洗手設備,神壇神轎要常消毒擦拭等,做不到這些防疫措施,繞境活動能不辦就不要辦。 清明掃墓注意危險族群 一切從簡祖先應可體諒 清明期間會有許多台商返台祭祖,也可能增加台灣社區傳染的機率。陳秀熙表示擔憂,提醒民眾掃墓祭祖時,戴好口罩後,近距離接觸後要小心,針對對方有接觸史、旅遊史、有症狀,應保持距離。SARS經驗得知,即使戴了兩層口罩,休息時拿下還是有感染風險。非得要祭祖的話,其實祖先都知道慎宗追遠,但疫情期間,一切從簡,祖先也可以體諒。 詹長權說,祭拜祖先很重要,「但今年來不及親身祭拜,或許考慮用網路,或視訊遙拜,若告知祖先,今年先這樣作,明年再加倍祭拜回來,其實都可以思考、克服。」沒有一個祖先會讓後輩冒險去祭拜,希望政府、宗教團體可以出來呼籲,適當改變祭拜方式和對祖先敬意沒有衝突。 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/45290

2020-02-27 健康醫療網記者/蔡岳宏外電報導 一名老婦優雅拉著小提琴,但同時腦部正進行手術!倫敦國王學院醫院(King's College Hospital)公開一項特殊手術過程,一名熱愛拉小提琴的53歲老人,腦部有一塊腫瘤,倫敦國王學院醫院神經外科醫生Keyoumars Ashkan為了避免開刀過程傷害鄰近的負責精細運動的腦區,要求病人手術時一邊拉小提琴,確保手部精細動作的能力沒有受損。 小提琴家長腦瘤 術後恐不能拉琴 根據《CNN》報導,這名患者名叫Dagmar Turner,他的腫瘤位於右額葉中,非常靠近腦部負責協調左手精細控制的腦區,僅僅只有一張信用卡的距離,這對彈奏小提琴的能力非常重要。 為了確保切除腫瘤的過程中,專業小提琴手的音樂能力不受到傷害,外科醫師Keyoumars Ashkan想出了這一個非常驚人的策略:要求患者開刀過程中一邊拉小提琴。 Keyoumars Ashkan表示,他們一年執行超過400項手術,通常都是要求患者測試語言功能,確保手術沒有誤傷腦區,「這是我們第一次要求病人拉小提琴。」 在手術之前,一組醫療專家花了兩個小時對Dagmar Turner的大腦進行繪圖,確定當她拉小提琴時是哪些腦區活躍。 一邊拉琴一邊被手術 成功切除90%腫瘤 醫生成功切除了90%以上的腫瘤,同時又不損害患者的精細運動技能。手術後三天,她回到家裡與丈夫和兒子團聚。 Dagmar Turner說,小提琴是她的激情,她從10歲起就一直在演奏,不能彈小提琴令她心碎,更表示術後希望盡快回歸她的交響樂團。 影片連結:https://www.youtube.com/watch?v=9NvAhvSPvjw&feature=youtu.be 參考資料: 1.This violinist played her instrument as surgeons removed a brain tumor 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/45235

2020-02-26 健康醫療網記者/蔡岳宏報導 「武漢肺炎康復時間約2週,比SARS還要長,醫療需求提升必須有所因應。」台大公衛學院副院長陳秀熙24日表示,觀察台灣武漢肺炎(COVID-19)病例,發病後很快就住院,但住院時間約14-24天,顯然需要較長時間治療,因此醫療措施需提升。另外,台灣家戶傳染案例增,台大公衛推估家戶感染率46%,提醒民眾戴口罩、勤洗手、單獨隔離,可以降至20%以下。 小心日韓疫情 注意中國復工掀新一波疫情 針對全球疫情,陳秀熙表示,全球五大洲幾乎都被侵襲,疫情變動非常快,提醒武漢肺炎和SARS不同,現今全球旅客流量是當時的2-3倍,需有相對應對策。 除了泰國、香港疫情降溫外,義大利疫情讓歐盟提升警戒,但伊朗疫情最令他擔心,如果病毒繼續侵襲醫療體系脆弱的國家,會是非常大的衝擊。另外,日、韓疫情指數上升,由於台日韓互動頻繁,政府應重視民眾赴韓日旅遊的防疫措施。 至於中國疫情終於獲得控制,不過教授提醒,目前武漢肺炎推估影響不到中國人口10%,流行結束前,患者都還沒有康復,仍有相當大的威脅性,不排除復工之後還有下一波流行。 台灣社區傳播風險仍低 當心醫療資源 台灣疫情方面,陳秀熙認為,目前雖有小部分家戶感染,但沒有其他國家密集,因此評斷社區傳播的風險較低,比較擔心無症狀傳播者,甚至最怕超級傳播者。 另外,分析28名台灣病例,發現潛伏期(感染到發病的時間)約5-10天(中位數7.5天),比中國大陸的潛伏期長;發病到住院的天數約6.5天(中位數5天),代表患者很快就醫;不過住院天數約18天(中位數17.5天),顯示需要醫療資源很長,「和SARS晚就醫,住院短的情況不同。」陳秀熙表示,必須做好醫療資源準備。 武漢肺炎家戶感染率46% 做好這些可降低 至於台灣如何預防家戶傳染,陳秀熙提到,經過計算,武漢肺炎的家戶感染機率是46%,相較流感家戶感染率只有8%,「也就是一個房間內有一名患者,其他人都可能感染。」不過,從SARS研究得知,家戶空間內只要戴口罩、勤洗手,可以降低至20%以下,若做好單獨隔離、衛浴,感染率可以更低。陳秀熙說,台灣目前無須爭論是否進入社區傳播,做好社區傳播的準備比較重要。 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/45268

2020-02-26 健康醫療網/記者林怡亭報導 胰臟癌因難防、難治、進程快,素有「癌王」稱號,令人聞之色變。「印象最深的是一名五十多歲男性,確診時就已經是晚期,而且胰臟癌的藥物治療選項又不多,正好碰到化療新藥問世,而且一用就是14個月,接受治療的成效相當出色。」雙和醫院血液腫瘤科謝燿宇主治醫師分享了這名患者的治療經過,藉此鼓勵患者積極接受治療、不輕言放棄。 「癌王」:發生率幾乎等於死亡率 確診多已晚期 根據105年癌症登記資料,國內一年內新診斷的胰臟癌患者有2200人,死亡人數也高達近2000人,發生率幾乎就等於死亡率,約九成患者經診斷後,存活時間不超過一年。謝燿宇醫師表示,因胰臟癌處於腹腔深處,周遭沒有太多神經分佈,使得癌症初期沒有明顯症狀;且即使疾病發展到後期,如上腹悶痛、脹氣、食慾不振、體重快速減輕(半年內減少10%以上的重量)等症狀均缺乏特異性,他強調,「即使有這症狀也不見得是胰臟癌,加上目前仍無有效篩檢方法,使得胰臟癌相當難以及早發現,四分之三的患者確診時,都已屬晚期,無法接受開刀治療。」 化療新藥有健保給付 整體延活可達9個月 對於無法接受手術的病人,目前的治療多以全身性化療為主。然而治療胰臟癌的困難點在於藥物選項並不多。謝燿宇醫師分析,因為胰臟本身結締組織多,血管供應較不充足,使得藥物難以進入器官組織內部;而且癌細胞本身也具有很多抗藥性基因,使得藥物不容易發揮作用,截至目前為止,並沒有太多藥物被證明可有效治療胰臟癌。不過幸好,目前除了有溫和的第一線治療,可改善患者食慾不振與疼痛的狀況外,還有第二線的化療新藥已經納入健保給付,可增加疾病控制率跟存活機率,臨床試驗更證實可延長亞洲患者整體存活期達9個月。 只要吃得下就好 醫囑:多「保重」積極治療 除了積極配合治療外,很多胰臟癌患者會出現體重減輕的狀況,「這其實是一個不太好的預兆,因為患者營樣狀況差,對治療反應不好,身體狀況就會快速惡化」,因此他強調,「患者只要能吃、願意吃都是好事!」飲食上,患者除了減少攝取奶製品,以避免拉肚子外,並沒有太多禁忌,只要吃得下都好。對於有意尋求中醫協助的患者,建議可向大醫院中有與腫瘤科醫師合作經驗的中醫諮詢,雙方熟悉彼此用藥,才可找出最適合的治療方式。 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/45284/

2020-02-25 健康醫療網/記者李依如報導 人類約有三分之一的時間都在睡覺,許多人也明白睡的好,有助於增強免疫力。但不正確的錯誤迷思可能讓你越睡越累,甚至因為失眠而導致嚴重的健康問題。關於睡眠的正確觀念,到底該睡多久?怎麼睡才能擁有好品質?由北醫附醫睡眠中心檢查室主任暨胸腔內科主治醫師徐上富,替民眾解答。 每天需睡多久才足夠?醫師:以年紀區分 每天的睡眠時間,需要多久才充足?徐上富醫師指出,要以年紀來區分。像小嬰兒每天睡18個小時,就十分合理,至於成年人或青少年,大約一天6~8小時,就已經足夠。而年長者因為體內激素減少,通常睡眠時間會縮短至5~6小時,是很自然生理的變化。 就好比每餐需要吃幾碗飯才夠飽,有人需要一碗、一碗半或是二碗均因人而異,看每個人的需求會有些微的差異性。因此,「時間」及「質量」都是一個構成良好睡眠品質的重點。 睡前什麼不要做?錯誤迷思這三點需留意 徐上富醫師表示,睡前喝一點熱牛奶除了能幫助入睡外,若有些人是睡眠環境造成,例如太亮或是太吵,只要改善環境,就能讓睡眠品質變好。但是,現代人做了許多對睡眠不是那麼有利的事,其實這些都是錯誤做法,更容易影響睡眠。 1.睡前滑手機:因為手機裡的藍光,會造成褪黑激素分泌減少,或是使用手機追劇,若是太感興趣的主題,提起興致後讓睡眠感消失無蹤影,也是防礙睡眠的原因。 2.睡前一到二個小時運動:運動雖然對睡眠有幫助,但若在睡前1~2小時運動,反而不利於睡眠。因為當人體在運動時,會刺激交感神經,而不容易睡得著,建議運動與睡覺時間,最好間隔3~4小時較佳。 3.睡前抽菸喝酒:其實在睡前或是晚餐後,都不建議有這些習慣,雖然喝酒可以讓人放鬆好入睡。喝酒完通常睡很熟,照理說隔天起來應該是要神輕氣爽,但酒醒的人往往卻是感到頭暈腦脹,酒精跟安眠藥很類似,只會讓人不會醒,卻沒讓你變睡的好。 睡眠品質如何維護?及早就寢勿熬夜 徐醫師建議民眾,不要熬夜盡量在晚上10、11點之前睡覺。睡眠品質與健康息息相關,每個人都應對睡眠有正確了解,同時檢視自己的狀態,進而改善睡眠狀況,畢竟睡眠所造成的影響,牽涉到其他疾病發生的機率,多加了解,才能體驗更美好的人生。 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/4525

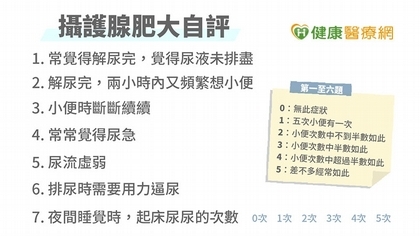

2020-02-25 健康醫療網/記者田柏升報導 每個男性都有攝護腺,攝護腺包覆著尿道,正常體積就跟栗子差不多大,約20立方公分,如果持續增生,長得像鵝蛋那麼大,約6、70立方公分,就叫攝護腺肥大。 攝護腺肥大 解尿很困擾 根據統計,51-60歲男性約5成有良性攝護腺肥大;70歲時約有7成,80歲以上長者幾乎9成都會面臨這個困擾。 攝護腺的肥大,讓尿道變窄,患者尿流變細,要尿很久,還會尿不乾淨,尿完還有滴滴答答,或是有餘尿感,成了中老年男性的尷尬困擾。 患者每次都費盡心力在對抗尿道阻力,膀胱久而久之會有刺激性症狀:頻尿、尿急、夜間頻尿的困擾。 攝護腺肥大 7項目自評 台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主任柯明中說,攝護腺位置約在靠近肛門4、5公分的地方,病人有症狀,通常加上肛門指診就能確診為攝護腺肥大,不過攝護腺肥大與射精沒有明確關聯性,也未必會變成攝護腺癌。 治療上,以藥物治療為主,兩種常用藥物:甲型阻斷劑,透過降低血壓鬆弛攝護腺平滑肌改善尿流;以及男性荷爾蒙阻斷劑,抑制攝護腺增生,消減攝護腺,讓小便順暢。藥物療效不佳的患者,才會做攝護腺切除手術,移除阻礙尿道的攝護腺組織。醫師提供7個項目自評是否攝護腺肥大,由好到壞0至5分,總分少於7分只需持續觀察,超過7分就得介入藥物治療。 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/4525

2020-02-24 健康醫療網/記者陳佳慧報導 (優活健康網新聞部/綜合報導)甲狀腺腫大除傳統切除手術外,目前有新的手術方式可以選擇,一名準新娘婚前兩周發現脖子左側有一顆突起物,就醫檢查發現竟長了一顆直徑3公分的甲狀腺腫瘤,起初擔心術後留下疤痕,還一度跟未婚夫婚期無限延長。在醫師建議下,使用無痕甲狀腺切除術搭配術中導航治療,術後不但脖子沒有留疤、復原速度也快,最終婚期如期順利舉行,成為美嬌娘。 甲狀腺疾病好發於年輕女性 發病原因不明 甲狀腺疾病主要好發在女性,為10至29歲女性好發癌症的第一位,約是男性的4至5倍;不過,好發於年輕人的原因至今醫學上仍不明。高雄長庚紀念醫院一般外科主治醫師巫奕儒醫師表示,尤其海島國家,像是日本、台灣和菲律賓地區,有比較高的機率罹患甲狀腺疾病,家族遺傳、長期缺碘等都可能是罹患的原因。 無疤甲狀腺切除術 術後不留疤、復原快 巫奕儒醫師說,對付甲狀腺腫瘤一勞永逸的作法就是以手術方式切除,但傳統切除手術可能會在脖子上留下約2至10公分的疤痕,即便使用修疤手術也不易隱藏,因此常常讓愛美的女性對治療卻步。所幸醫療科技的日新月異,只要良性腫瘤直徑小於5公分,或惡性腫瘤直徑小於4公分且無淋巴轉移的患者,經醫師的評估後可選擇無疤甲狀腺切除術治療,是愛美女性的治療新選擇。 搭配術中導航系統 提升治療安全性 但不論是傳統甲狀腺手術,或是無疤甲狀腺手術,最讓患者擔心的是喉返神經的損傷而造成聲音沙啞,因此,巫奕儒醫師建議患者手術時搭配神經監測儀,在術中即時定位,清楚監測喉返神經位置,並判斷神經及血管,避免傷及喉返神經影響聲帶功能。最新醫學報告表示,使用此儀器可將傷害喉返神經的風險從20%大幅降至2%,對患者及醫師在治療時都能更加放心。 民眾可自我檢測 如有異狀盡早就醫 甲狀腺癌又細分為乳突癌、濾泡癌、髓質癌、未分化癌,所幸最常見是乳突癌和濾泡癌,這兩類癌預後佳,因此患者只要配合醫師治療,定期追蹤,患者多半能夠回到正常生活軌道。巫奕儒醫師呼籲,平時可以觸摸脖子自我檢測,如發現不明硬塊或心悸、手抖、吞嚥困難等現象,應及早就醫照超音波檢查甲狀腺是否有異狀。他強調,唯有早期發現、早期治療才是對抗疾病的最好方法。 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/45242/

2020-02-24 健康醫療網/記者田柏升報導 (優活健康網新聞部/綜合報導)新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)尚未平息,2月25日國小開學,教育部攜手醫界專家到全台進行防疫衛教,且將陸續配送額溫槍、消毒酒精等物資備用,醫師強調校內手把、開關等多人接觸的地方要加強消毒。 兒科醫學會攜手教育部 全台衛教師生新冠防疫 因應國小開學,臺灣兒科醫學會與教育部合作,2月25日起會在全台60多所學校,辦理衛教宣導,譬如運用稀釋漂白水,擦拭門把、打開教室窗戶,加強通風。 臺灣兒科醫學會理事長江伯倫醫師表示,透過小朋友在學校學習防疫重點後,能回家與家長溝通宣導,有助於擴散衛教知識,加強全民防疫。 防疫物資全台送 供教學、課輔單位取用 教育部將陸續配送2萬5000支額溫槍、8萬4000公升消毒酒精、645萬片防疫口罩到各縣市,提供各級學校、補習班、課後照護中心等取用。 2人以上確診全校停課 校內這些地方應加強消毒 教育部林騰蛟常務次長指出,師生進入校園會量測額溫,超過37.5度需另測耳溫確認是否發燒。像是台北市和平實驗國小就準備了發燒隔離區,中央疫情中心也制定停課標準:1人確診,全班停課,2人以上確診,全校停課。 專家提醒師生,小學教室門把、電源開關、樓梯把手、水龍頭都要加強消毒,也別忘了濕洗手和正確戴口罩。江伯倫醫師說,許多人以為乾洗手效果較好,所以草草擦過,然而洗手有一定的步驟,要維持30至40秒,洗手效果才會比較好。 7大濕洗手重點 降低感染機會 疫情當前,醫師提醒民眾戴口罩前後都要正確洗手,除了濕、搓、沖、捧、擦,搓洗時也要加強「內、外、夾、弓、大、立、腕(完)」,減少感染病毒的機會。 內:往內搓揉手掌 外:往外搓洗手背 夾:雙手夾起,搓揉指縫 弓:弓起手指,搓揉指背與指節 大:搓揉大拇指及虎口 立:立起手指用掌心搓洗指尖 腕:搓洗手腕、清水洗淨(完) 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/45254/

2020-02-21 健康醫療網/記者田柏升報導 新冠肺炎來勢洶洶,醫院消毒對第一線防疫人員相當重要,過往採用固定式紫外線消毒會因光照範圍而影響消毒效果,台灣引進第一台紫外線消毒機器人,能自主移動進行全方位有效紫外線消毒,加強院內防疫效果。 防疫感管最高層級 院內固定式紫外線消毒效果有限 新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)來勢洶洶,世界各國先後進入備戰狀態加強防疫,台灣歷經2003年SARS慘痛經驗後,面對疫情各院第一時間就將感染管制措施都提升到最高層級。 醫院收治各類病患,相比外界更是充斥了各種細菌與病毒。除了人工擦拭消毒,多數醫院還會使用「定點式紫外線消毒機器」消毒,但光照範圍有限,距離越遠,紫外線能量越弱而降低消毒效力,光照盲點處也無法有效消毒。 中國武漢中南醫院、日本和歌山醫院等都已出現新冠肺炎院內感染的狀況,因此加強院內消毒保護醫護人員將是一大挑戰。 童綜合攜手友信醫療集團 實測新型紫外線消毒機器人 童綜合醫院2019年起與友信醫療集團合作,臨床實測從丹麥引進台灣第一台「超紫C光智駕殺菌機器人」,透過人機規劃路徑,讓機器人自主移動,解決固定式紫外線消毒不均的弱點,針對院內手術室及加護病房進行為期四個月的臨床實測。 自走消毒14分鐘消毒99.9% 負壓隔離病房也OK 童綜合醫院感染科高智泉表示,醫院分別在手術室內麻醉機、電燒機、病床等多處貼上能量貼片,經14分鐘自主移動,360度全方位的紫外線曝曬,發現紫外線累積量可達1000(J/m2),足以破壞冠狀病毒(84 J/m2)、白色念珠菌(920 J/m2)病菌基因,達到99.9%的消毒成效。細菌培養檢出率也降低77%,加護病房內的消毒檢出率降幅也達83.5%。 面對新冠肺炎的嚴峻考驗,新型紫外線消毒機器人能自駕移動,內建電池電量可供8-10間病房14分鐘的消毒,紫外燈設備高於市面5倍功率,動態光源能最大化紫外線曝露涵蓋範圍,也證實在收治新冠肺炎病人的負壓隔離病房中,能即時有效消滅病菌,對第一線防疫作業大有幫助。 童綜合醫院吳肇鑫副院長表示,面對狡猾的病毒,本次臨床實測證實「見光死」是新型冠狀病毒的致命弱點,而新型機器人突破固定式紫外線消毒光照死角的困境,相信台灣醫療走在防疫最前線,善用尖端科技一定可以凱旋而歸。 健康醫療網:https://www.healthnews.com.tw/news/article/45236/

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu