不明皮膚搔癢、腹脹、吃不下,容易疲倦昏昏欲睡,並非只是生活上常見的小毛病,小心是血液疾病惹禍!血液腫瘤科醫師指出,當血液中開始出現一些不成熟的血球細胞,造成貧血、血小板低下問題,可能進而導致脾臟腫大,這是由於骨髓異常造血,所產生的骨髓纖維化情況,需要用標靶藥物治療。

清明,是24節氣中的第5個節氣,時間大約落在每年的4月4~6日之間。此時,春意盎然,萬物復甦,正是踏青賞春的好時節。然而,清明時節氣候多變,乍暖還寒,人體容易受到外邪侵襲,因此養生保健尤為重要。中醫師推薦,2款適合清明時節食用的養生食譜,以達到健脾、去濕、養肝功效。

濕疹是一種慢性皮膚病症,會讓皮膚發紅、乾燥、發癢和龜裂,濕疹患者平時就應注意飲食及生活習慣,以避免食物對身體帶來過敏,甚至加重炎症反應。《優活健康網》特摘此篇,分享濕疹的飲食指南,究竟補充維生素D有用嗎?補充益生菌有用嗎?哪些東西不要吃?本文一次解析。

糖尿病患者一生中約有四分之一的比率會出現足部潰瘍,而高達20%的糖尿病病人是因為足部問題而住院。醫師提醒,足部潰瘍會導致糖尿病病患住院率增加、生活品質下降、治療費用增加,且糖尿病足潰瘍級數越高,截肢風險越高,日常生活中應掌握5招降低糖尿病足潰瘍風險,避免陷入失能死亡危機。

人上了年紀開始走向「減法生活」,捨去許多不必要的東西與習慣,便能減少浪費,讓自己過得更平靜。日本整理收納顧問兼網路作家おだけみよ分享自己50多歲的獨居生活,斷然捨棄5個以前熱衷的行為,讓生活極簡化,並且感到很慶幸自己有這麼做。

那些在約會路上的你,曾嘗試過什麼約會型態呢?「堆疊約會」近期成為不少人嘗試的新興約會型態,約會者即便沒有太多時間,也能在閒暇時間來場快速而簡單的約會。《優活健康網》特選此篇,揭密堆疊約會的特色、做法、優缺點,幫助你快速識別眼前的人是否適合自己。

在職場中發電子郵件,是不可或缺的溝通工具,但該注意的信件潛規則你懂嗎?許多小細節若稍有不慎,就可能導致訊息傳遞不清、影響工作效率,甚至讓專業度大打折扣。到底電子郵件怎麼寫才有禮貌?寄給客戶的電郵怎麼都沒回?想高效解決職場人際溝通問題,先避開「6大職場信件地雷」。

換季眼睛超癢?時序進入春天,春暖花開的時節是過敏性結膜炎好發的季節,常見症狀包括見眼睛癢、流淚、分泌物多、眼皮腫與分泌物增多,小心還會越揉越癢!《優活健康網》整理「過敏性結膜炎」的衛教知識,包括分類、原因、症狀、治療,以及使用眼藥水的正確方法,別再自己亂點眼藥水了!

抗生素是人類的救命關鍵,但全球卻也面臨抗藥性問題。加護病房醫師提到,新冠肺炎期間為搶救人命,在多重藥物的使用需求下,也讓多種病原菌抗藥占比持續攀升。研究統計預估台灣2050年恐有3.3萬人死於抗藥性菌,這些都必須透過正視抗藥性菌與抗生素使用教育,超前部署資源整合政策,讓醫療人員備齊,與及時使用對的武器來扭轉困境。 亞東紀念醫院內科加護病房張厚台主任表示,抗藥性菌問題會造成無法預期的治療後果,...

冬春之際日夜溫差大,許多人一不小心就會感冒,若在感冒後仍然持續咳嗽,就要小心是「慢性咳嗽」。中醫師指出,慢性咳嗽的複雜程度較急性咳嗽高,通常涉及多個臟腑的功能失調,除了耐心調理外,建議在早晚溫差大的時候,戴帽子與圍絲巾,才能促進肺氣流通,若有相關症狀也建議就醫。

日前,韓星金秀賢爆出與還是未成年的演員金賽綸交往,引發外界激烈討論,也讓民眾再次關注到「權力不對等」的戀愛關係對未成年傷害有多大。《優活健康網》特摘時尚觀點自媒體人凱特王所撰此文,分享「權力不對等的戀愛」所帶來問題,面對權力不對等的親密關係時,需保留一點心眼,尤其是面對自己崇拜的人。

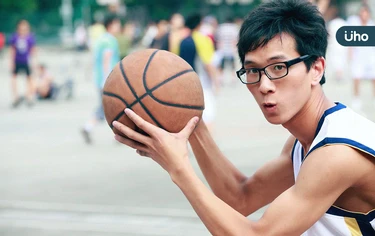

近視問題造成運動表現的影響 ,常見包含視覺清晰度對專注度的影響、眼睛疲勞造成注意力下滑、立體空間與距離感對於運動的反應判斷、自信心等心理層面的多重影響。但眼科醫師指出,隨著科技的進步,許多運動愛好者、職業運動員開始尋求更能穩定適合的視力矯正方式,近視雷射手術在近年成為熱門選項。

這幾年,全台掀起一波路跑風氣,各大企業搶辦馬拉松活動,幾乎每個週末假日,都有好幾場路跑賽,路跑似乎是繼單車風潮之後,成為新的全民運動,而且參與的民眾甚至更多。《優活健康網》特選此篇,醫師指出,想加入馬拉松運動,要先從容易上手,也就是入門的快走、慢跑開始,然後依個人狀態,來增加運動的強度。