(優活健康網記者徐平/綜合報導)一到假日,許多人熬夜、睡到自然醒,生活作息不規律,假期結束後,反而覺得更疲憊,注意力不集中,有些人甚至出現失眠與憂鬱傾向,根據台灣睡眠醫學學會2015年的調查發現,台灣平均每5人就有1人有睡眠障礙問題,美國疾病控制和預防中心(CDC)甚至將睡眠不足視為公共衛生問題。認知偏差、判斷力不佳、焦慮根據一篇發表於<神經科學期刊>研究指出,有60%的美國人有睡眠困擾問題,13至64歲美國人,有43%表示自己睡眠不足,睡眠不足除了與交通意外、職業傷害有關,與高血壓、糖尿病、憂鬱症等疾病也有關聯,在整夜無眠的狀況下,對情緒調節有低度的反應,睡眠不足會失去衡量輕重緩急的能力,認知偏差、判斷力不佳與焦慮感。睡眠品質差 可能由呼吸疾病引起台北長庚醫院一般精神科劉嘉逸主治醫師表示,有些人每晚睡4、5小時即足夠,有些人則需要每日9至10小時的睡眠,若對自己的睡眠品質或時間不滿意,或半夜容易醒來,就需要注意睡眠狀態,失眠可能是由生理或心理疾病所引起,如呼吸疾病、生理疼痛、焦慮症、憂鬱症等,失眠也會導致焦慮、憂鬱情緒、注意力不佳。放鬆運動 泡澡、腹式呼吸、靜坐董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議,失眠者可以做放鬆練習,例如:泡澡、腹式呼吸,或靜坐,避免睡前的運動,因為運動會活絡交感神經,反而會難以入眠,盡量避免辛辣刺激、酒精或咖啡因的食物,避免因攝入含大量水分的食物,若真的睡不著,可以透過類似冥想幫助入眠,假日不要延遲起床的時間,須維持與平日相同的作息。

#運動

(優活健康網編輯部/綜合整理)波士頓大學的研究者決定選取了3500名年齡在18~40歲之間,1年以上都沒有懷孕的已婚女士,讓她們每週抽出固定的時間做適量的運動,在此過程中,70%的婦女懷孕了,這不難發現,適量的活動,比如騎自行車、散步、遊玩等,能成功的提高女性受孕機率。頻繁運動 懷孕率降32%適度運動對於生育能力的影響是非常重要的,但是研究指出,每周高於5小時的頻繁運動反而會使懷孕的可能性降低32%,過度的運動對於女性的生育力來說是沒有好處的。BMI大於24 受孕率低2倍一般胖或瘦可用身體質量指數(BMI)來衡量,其計算公式是體重(公斤)除以身高(公尺)的平分數,根據統計,BMI大於24的女性不易懷孕,其受孕率比低於24的人降低了2倍,BMI小於18者,受孕率將比正常體重者更降低4倍。過多的脂肪 致排卵異常體重也是影響受孕的重要因素,過多的脂肪會導致身體胰島素抗性升高,造成排卵異常,體重過重的女性中,患多囊性卵巢症候群機率有30%之高,您的體重有過重嗎?可以先計算看看,建議身體質量指數(BMI)維持在18~24之間(BMI=體重/身高(公尺)平方)。月經混亂不規則 易引起不孕體內的雌激素來源是卵巢及脂肪細胞,如果女性過度肥胖,導致脂肪細胞產生女性荷爾蒙分泌太多,再加上卵巢所分泌的,會使身體的女性荷爾蒙過多,抑制下視丘的腦垂腺分泌促進排卵的濾泡刺激素,反而無法排卵,月經混亂不規則,易引起不孕症。肥胖女性容易產生的病症包括多囊性卵巢症、子宮肌腺症及子宮內膜增生,也有女性肥胖是因為先有多囊性卵巢症才肥胖,使細胞代謝率變慢,使胰島素抗性增加,血糖升高,增加慢性糖尿病機會,易造成子宮內膜增生或其它婦科疾病,如長腫瘤、肌瘤、卵巢癌等問題,過度肥胖會讓月經不規則而不孕。(本文摘自/想懷孕就懷孕:最新生殖醫學,破解不孕關鍵/晨星出版)

(優活健康網記者徐平/綜合報導)根據行政院主計總處2014年國民幸福指數統計,國人臨終前平均高達8.7年處於失能狀態,為了讓國人享有健康的長壽生活,新北市提出「新北動健康」計畫,從老人健康檢查作為突破口,自今年起在免費健檢項目增加肌耐力檢測,透過衛生所、運動中心等給予專業處方介入,成效卓著。長者失能 慢性病率達88.7%長者長年失能,主因慢性病,比例高達88.7%,而高血壓、糖尿病及心血管疾病等,又是衰弱症老人的共病症,研究分析,國人65歲以上長者衰弱症盛行率5.4%,而雙溪、平溪、瑞芳及貢寮為13.3%,尤其是衰弱症前期盛行率將近一半,高達48.8%。設計運動內容、輔導營養飲食今年新北市老人健檢項目新增肌耐力檢測,希望儘早發現異常個案,協助安排到醫療院所、衛生所、國民運動中心,評估可能導致失能的身體狀況,再透過專業團隊設計運動內容、輔導營養飲食,來減緩或預防衰老,進一步推廣到社區,讓大家活得長壽、吃得營養、動得健康。老人健檢 異常率45.9%新北市老人健檢今年累計20,419人,完成衰弱症檢測17,923人,異常個案8,234人,異常率45.9%,透過醫療團隊鼓勵下參加計畫者2,322人,在經過3個月專業運動處方介入,完成1,080分鐘的運動量後,衰弱前期者,有50%的長者能改善回復至正常檢測值,成效非常顯著。每周運動90分鐘 降14%死亡率新北市衛生局長林奇宏指出,長壽不等於健康,國家衛生研究院建議,每周運動80至90分鐘,可以降低癌症、心血管疾病及糖尿病等罹患率,甚至可以減少14%死亡風險並延壽3年,英國長期研究也發現,每週1次慢跑、有氧運動或登山健行等強度運動,可以減少罹患癌症及慢性病3.5倍,說明運動對人類健康的重要。握力減弱、走路慢、平衡感異常林奇宏局長表示,運動永遠都不嫌晚,長者只要一衰弱,就容易導致握力減弱、走路變慢、步態變差及平衡感異常,造成容易跌倒而一發不可收拾,呼籲擴大銀髮運動,協助養成自我健康管理概念,達成預防及反轉衰弱、減緩失能。

(優活健康網特約記者黃雅芬/採訪報導)「一到夏天,我要去海邊!」這句歌詞想必大家都知道,說到海邊,就是陽光、沙灘、比基尼!一群身材纖瘦、身形高挑的美女穿著比基尼爭艷,不僅比臉蛋,也比身材。俗話說身材好穿甚麼都百搭;身材不好穿甚麼都白搭,因此夏天也是立志減肥的季節,減肥方法百百種,然而,對於擁有肥胖體質的人來說,若嘗試諸多減肥方式依然瘦不下來時,通常會考慮尋求醫美幫助。整形外科李存昌醫師說,若民眾想要藉由醫美雕塑身形,通常最常使用的方式是抽脂與溶脂手術,不過,在進行手術之前,有一些錯誤迷失的觀念必須要讓民眾知道。抽脂=減肥?脂肪抽出越多就越瘦?有些人會把抽脂當作是減肥的捷徑,覺得抽出的脂肪越多身形就越瘦,這也是大部分民眾常見的錯誤迷思,李存昌醫師解釋,抽脂是塑身,不等同於減肥,不是將身體脂肪抽出越多就越好,如果一次抽脂量過大(大於5,000cc),容易讓體內的電解質與水分失去平衡,造成血壓異常等危險。李存昌醫師也補充,民眾選擇局部抽脂,術前都應先評估自身並與醫師溝通,尤其不管是全身或局部抽脂,醫師都應在適當部位,以不傷害周圍組織為原則,進行適量的抽脂手術,而選擇專業有口碑的診所,也能減少術後糾紛發生,專業整形醫師應以適當、適量、精準為前提,以最少的調整,為民眾帶來最大的整形效果,才是以「減法醫美」概念為民眾帶來美麗與自信。另外,民眾要注意的是,雖然脂肪抽出是移除了不要的脂肪細胞,若民眾想減肥還是建議搭配飲食及運動,避免體內剩餘脂肪增大,才能事半功倍,保持體態。選擇抽、溶脂手術 3要點進行評估李存昌醫師說明,藉由醫美手術來改變自己的外在美,並不是什麼錯誤的事情,然而,民眾若想前往醫美診所進行抽、溶脂手術,以下3點也提供給民眾作為術前參考:1)手術醫師需為「專科」專業醫師2)醫療團隊整形經歷豐富與否3)確認是否有專任麻醉醫師李存昌醫師提醒民眾,做抽脂、溶脂手術都應依據本身先天條件,在術前與整形醫師進行詳細溝通,並經由專業醫師審慎評估,選擇適合個人的方式量身打造,才能達到期待中的理想身材。尤其抽脂手術屬侵入性方式,醫師的專業與熟練度是重點,如何在適當的部位,做精準的抽取,並不造成其他部位損傷是關鍵,而民眾也不要認為將體內脂肪抽出越多就越好,容易對身體造成過大的負擔,抽脂也並非減肥,若沒有搭配運動與飲食控制,身材又會再度走樣。

(優活健康網記者徐平/綜合報導)根據英國一項調查研究指出,在擁有甜蜜愛情的情侶中,62%的人表示自己的體重會增加,72%的人認為他們的另一半也變胖了,66%的情侶認為他們與另一半一起變胖了,發胖的原因,56%的人認為自己有了愛情之後,吃得比平時要多,有30%的情侶認為約會大多在家看電視、吃東西,缺乏運動,還有20%的情侶認為,他們約會的主要目的就是餐廳吃飯。台灣73%、英國62%情侶有幸福肥而相對於國內,台灣癌症基金會調查,近73%網友表示有伴侶後體重變重,較英國的62%有更嚴重的幸福肥傾向,此外,台灣外食取得容易,也造成外食機率多,約會幾乎都選擇高油、高熱量餐點,更有55%網友表示比單身時運動量低,運動量降低情形也比英國的30%來得嚴重,導致愈幸福體重也跟著增加。腎臟癌、攝護腺癌 與肥胖相關肥胖與飲食及運動都有極大的相關,體重控制可以從飲食及運動著手,中央研究院院士彭汪嘉康提到,因肥胖而導致的疾病相當的多,如糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症等,更有研究直接指出乳癌、子宮體癌、胃癌、腸癌、肝癌、胰臟癌、腎臟癌、攝護腺癌、甲狀腺癌與肥胖相關。定期運動、足量蔬果 降低癌症風險另外在飲食的部分,「足量蔬果可以降低多種癌症罹患風險」,多項研究顯示,食用足量的蔬菜水果確實可以減少口腔癌、咽癌、食道癌、肺炎、胃癌、大腸直腸癌,而「定期足量的運動可以降低25%癌症風險」。根據國家衛生研究院新版運動指引指出,定期足量的運動可以降低癌症風險,整體生活型態的改變是遠離癌症最好的利器,除了健康飲食的「蔬果彩虹579」、「規律運動」、「體重控制」,還要再加上「遠離菸及檳榔」以及「定期篩檢」,讓整體生活型態改變,就可以降低60~70%的罹癌風險。

(優活健康網記者湯蕎伊/綜合報導)許多人在享受高熱量大餐後,會用激烈運動來消除自己的飲食罪惡感,殊不知過度的劇烈運動也存有風險,北市一名年近50歲朱先生,到健身中心自行使用跑步機快跑10公里,及重量訓練等極高強度運動後,感覺呼吸急促、胸悶及全身無力,當時未緊急就醫僅於家人陪同下返家休息,夜間情況加劇還來不及到醫院就在家中過世。全球總死亡人數3成 逾癌症死亡人數世界心臟聯盟(World Heart Federation)指出,心臟病、中風等心血管疾病是全球死亡的頭號殺手,佔全球總死亡人數3成,已超過因癌症、愛滋病及瘧疾的死亡人數,如不採取控制措施,估計到2030年全球心血管疾病死亡人數,將攀升至每年2,300萬人。平日久坐 劇烈運動易有心肌梗塞風險美國心臟學院期刊(Journal of American College of Cardiology )104年發表之文章指出,對於平日久坐且無規律運動習慣的中老年族群,劇烈運動有誘發心肌梗塞及心臟猝死的風險,反之,若能建立每周至少3次中等強度規律的運動習慣,則能大大降低心血管及全死因的死亡率,國民健康署提供民眾運動健身3原則:1)建立規律的運動習慣/運動頻率優於運動強度,尤其是長時間久坐或過重的人,可從短時間的身體活動開始,包括走路、做健康操、有氧運動、慢跑、騎自行車等並漸漸增加活動時間、頻率及強度。2)維持每週五次(或至少3次)、每次30分鐘的身體活動/運動前後需有5~10分鐘的暖身及緩和伸展運動,由低強度的活動開始(心跳次數達最大心律的40~50%),每階段維持6~8周或視個人身體狀況延長,再漸次增加至中等強度(心跳次數達最大心律的50~70%)及高強度運動(心跳次數達最大心律的70~85%)。3)建立適合自己的運動模式/每個人的身體狀況與疾病史都不一樣,應視個人狀況安排活動,切勿執行過度劇烈運動而造成身體傷害,有心臟血管疾病之民眾在執行運動計畫前,需要和醫師討論是否適合,並避免閉氣用力的運動如:舉重、提重物。

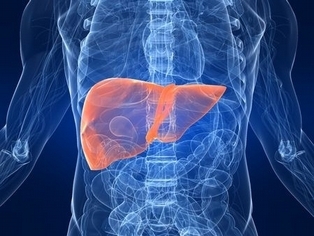

(優活健康網記者徐平/綜合報導)隨著國人餐飲習慣日漸改變,以往歐美國家相對較常見的脂肪肝疾病,近年來於國內的診斷率持續增加,脂肪肝疾病除了酗酒習慣的人易導致酒精性脂肪肝炎,另一大原因為肥胖、高熱量或高油脂的飲食導致,成為現代人在健康上必須面對的常見問題。脂肪變性累積 造成肝臟發炎南投醫院肝膽腸胃科醫師賴馨吾表示,脂肪肝又稱為肝內脂肪的變性,是指因為各種原因,導致三酸甘油酯等脂肪,經過脂肪變性後累積在肝臟細胞內,造成肝臟發炎及肝臟指數的上升。如果脂肪肝未獲得良好的控制及改善,有可能由輕度、中度進展為嚴重脂肪肝發炎,之後更導致肝臟纖維化,甚至惡化至肝硬化的地步,可能會是心血管疾病的警訊,不可因為早期脂肪肝無明顯的症狀而掉以輕心。攝取優質脂肪 如堅果、魚肉在飲食、運動以及舒壓3個面向應進行適當調整,控制脂肪肝的惡化,達到良好的改善,飲食控制方面,避免攝取含有反式脂肪、高熱量、高澱粉、高油脂類食品、人工糖份的飲料或食物等,並避免在晚上8點後進食,戒除吃消夜的習慣,戒除熬夜或交際應酬的場合,可攝取優質的脂肪,例如植物類的堅果或動物類的新鮮煮熟魚肉等。養成習慣 遵循「運動333」預防勝於治療,現代人日益增加的非酒精性脂肪肝,需要接受專業醫師評估肝臟的狀況,量身訂做的專業諮詢與建議,為自己建立適宜的飲食,養成持續的運動習慣,適度放鬆身心壓力,才可真正為自己找到長期維持身體健康的模式。此外,每天規律運動、適當舒壓也很重要,建議遵循「運動333」原則,每周至少運動3次,每次至少進行30分鐘、選擇可使心跳速率達到每分鐘120至130左右的運動,符合個人興趣又能達到適度流汗狀況為佳。

地址:台北市中山區長春路328號7樓之2

廣告合作:[email protected]

廣告合作:[email protected]

Copyright © www.uho.com.tw All Rights Reserved By 優活健康股份有限公司

Menu